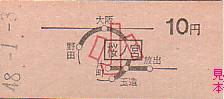

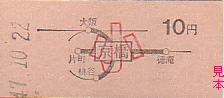

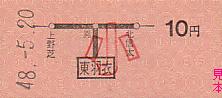

近距離券において、地図式で着駅を表現しているのは、路線の分岐が増える、ある程度以上の 距離の切符に多く見られました。私が収集対象としていた最短距離区間にあっては概ね、 駅間距離が短く路線が沢山ある、 大都市近郊の駅に限られていたように思いますが、これは自動券売機化の波に押され、 硬券が姿を消してゆく地域でもありました。ここでは、大阪周辺のものを紹介します。

この当時既に、大阪環状線のほとんどの駅に自動券売機が多数設置されていました。 半数以上の駅で硬券は姿を消し、残った駅でも一部を除き、窓口の在庫が無くなり次第消えてしまう、 まさにその途上でした。券売機の置かれていない小さな出札口を捜し歩いたのも、今では懐かしい 思い出です。

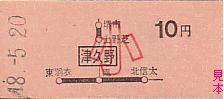

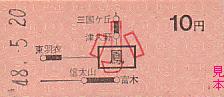

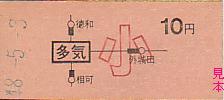

阪和線は駅間距離が短く、5km内に3~4駅あることも多かったため、分岐駅近辺では

地図式となったようです。その他の区間では、最遠端駅のみを表示した矢印式でした。

(参考:各地の切符-大阪印刷場-矢印式乗車券-堺市)

最短距離区間では、この程度の路線数と着駅数の場合矢印式となることの方が多く、 地図式は珍しかったような記憶があります。