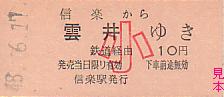

信楽の「鉄道経由」というのは、国鉄バス路線もあったためです。

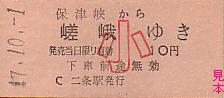

保津峡は当時、観光客の多い日曜日等しか駅員さんが居られませんでした。 このような準無人駅の切符は、他駅の発行となっていることがありました。

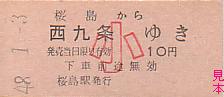

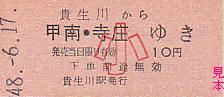

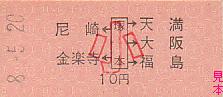

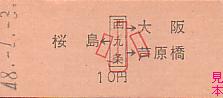

桜島から西九条方向には手前に安治川口駅もあり、この切符は最遠端の駅のみの表記と なっていますが、同じ状況である貴生川の場合は両駅とも記載されています。桜島の場合は、 字数が多くなるので書ききれなかったのでしょうか?

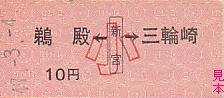

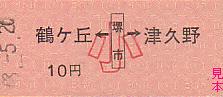

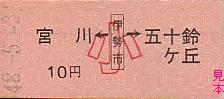

宮津と新宮は、着駅として表示されている駅はいずれも隣駅ですが、人口密集地帯にある 堺市の場合、鶴ケ丘は5駅目・津久野は4駅目です。しかし路線の分岐がある訳ではないので、 途中駅は全て省略、最遠端の駅のみが表示されています。

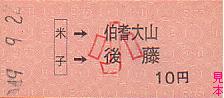

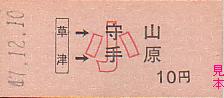

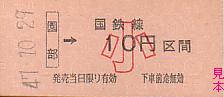

米子や草津のように、分岐駅で、線路の方向と隣駅までの距離によってはこのような デザインとなったようです。

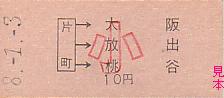

この地方の矢印式乗車券は、表記着駅が2の場合と3以上とでは矢印や文字・数字の 太さ等が違い、印象がかなり異なります。

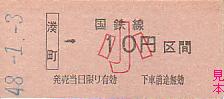

画面が見にくいのですが、湊町(現・JR難波)の「湊」は印刷ミスっぽいですね。