硬券収集に熱を上げていたのは、昭和47(1972)年9月からちょうど2年間でした。

その終期つまり昭和49年9月の事情を今更ながら確認しようと、図書館へ行ってみました。以下、昔話を語ります。

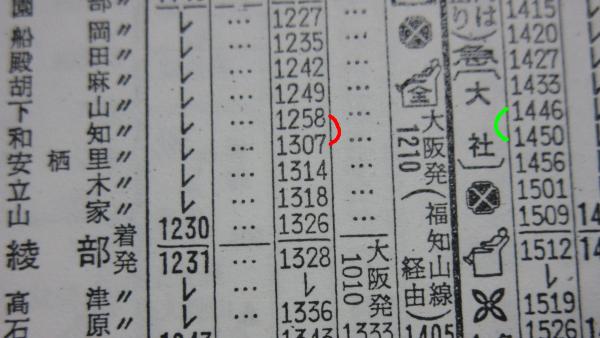

「交通公社の時刻表1974年9月号」です。外観はともかく、内容(40年前の列車運行の様子)にはやはり、隔世の感があります。

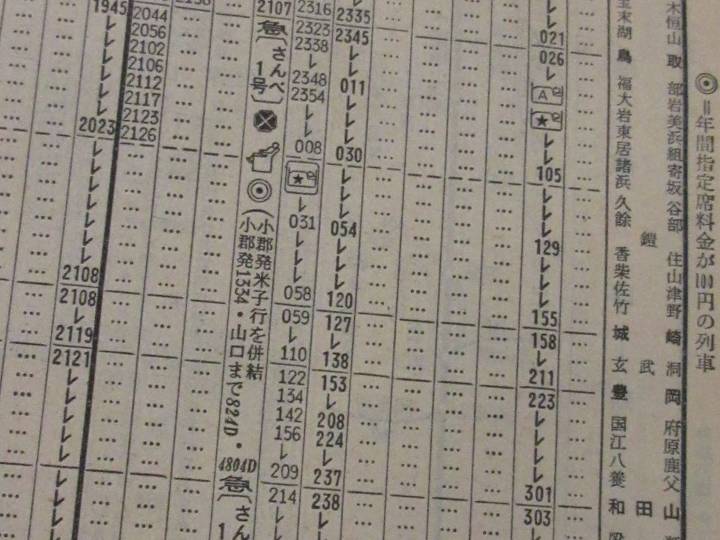

山陰線のページですが、かつては夜行列車が何本も走っていたことが分ります。左から寝台特急「出雲」、寝台車連結の普通列車、急行「だいせん」の臨時、定期。

当時どこでも夜行列車は沢山あったので、停車する駅は夜通し営業していました。今は東京駅でも深夜は閉まるのですが。

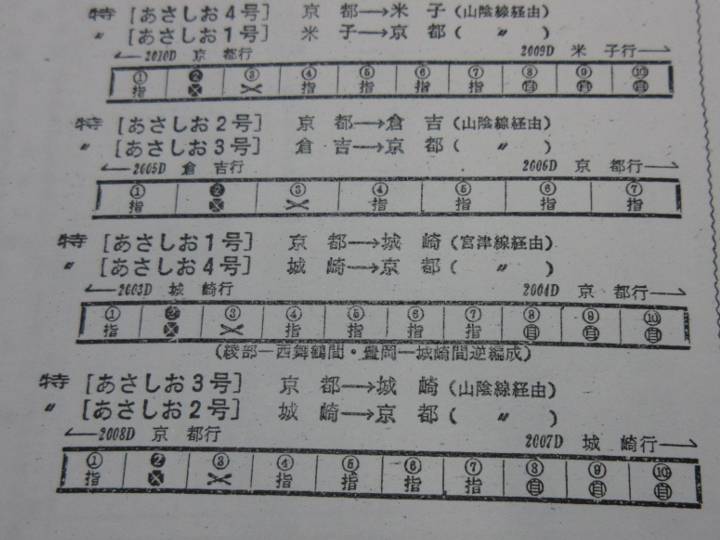

列車編成も、山陰線の特急「あさしお」で10両が標準、なによりも、特急なら食堂車連結が当然みたいな世界でしたね~。

現在山陰線の特急が基本4両なのは寂しい限りです。

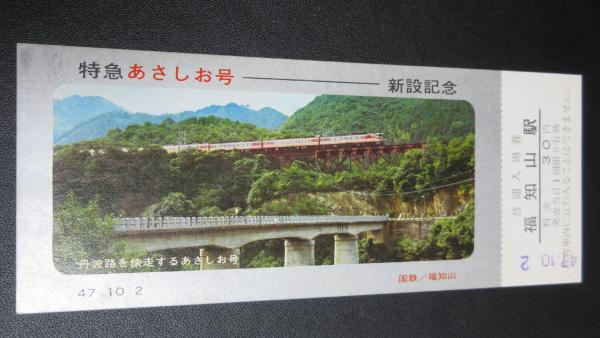

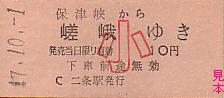

当時は列車の撮影に興味が無かったので、あさしお号の画像はこのような記念切符しかありません。

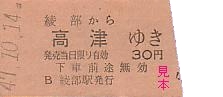

私の国鉄利用目的、小児用10円乗車券の収集です。始めたのが昭和47年の9月でした。

駅により、小児専用券の準備が無く、大人用券の右端をハサミでカットして小児用とするところも結構、ありましたが。

ところで、収集行は基本、列車で目的の駅へ行き、次の列車で隣の駅へ・・を繰り返す訳ですが、山陰線のような、優等列車の走る単線で

普通列車本数の少ない路線の場合、大して巡れません。

けれども、単線であることは逆手に取ることもできました。

時刻表を良く見ると、例えば赤で示した箇所は9分掛かっていますが、同じ駅間で緑の部分は4分、つまり赤の方の安栖里駅では、何らかの理由で5分間停車することが

見て取れます。

逆方向のページを見ると、どうやら上り急行「白兎」の通過待ちをするようです。

この5分間でダッシュすれば、切符を買ってまた列車に

戻ることができます。(実際には安栖里は無人駅でして、切符は無いのですが)

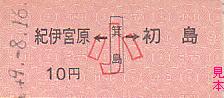

これは昭和49年8月、和歌山方面を巡った時の切符ですが、あとひと月で収集を止めることはもう、決めていました。

それは、10月に国鉄の運賃改定(値上げ)が予定されており、収集を続けた場合、券面の整合性が崩れることを、私は良しとしなかったからです。

仮に10月以降、紀伊宮原駅で箕島駅への切符を買うと、20円になっています。

昭和49年9月最後の収集行は、山陰線長距離乗車を企てました。こんな車両に揺られて。(画像は大井川鉄道で撮影)

行程は、京都駅を早朝5:20に出発し、丸一日後の5:19に戻ってくるというものです。帰路は夜行、上の時刻表に載っていた、

寝台車(利用しませんが)連結の普通列車です。

当時は普通列車も長距離運行していることが多く、

折り返し点の駅まで、往きも還りも1本です。途中出来るだけ機会を見つけ、「ダッシュで収集」手法を駆使する予定としました。

詳細な行程表、というか、時刻表はページを改めます。