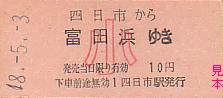

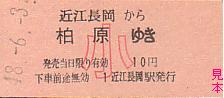

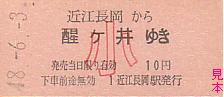

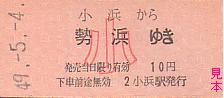

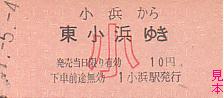

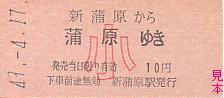

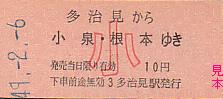

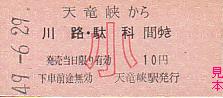

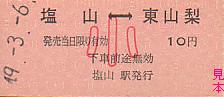

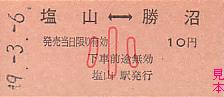

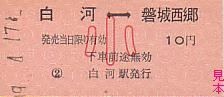

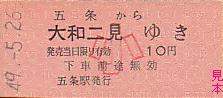

発駅を中央に置いた矢印式乗車券が登場する以前、一般式乗車券で、両隣の駅へ同じ運賃で行ける ということの表記はどうしていたのでしょうか? きちんと調べた訳ではありませんが、その 答えを示している切符が、当時少なからずありました。すなわち、わざわざ2種類の乗車券を 準備しておくという、コストのかかる方法です。でも、収集者にとって、1駅で2種類の 切符を入手できるのは嬉しいことでした。

私の収集品の中では、名古屋印刷場に、この様態のものが多くあります。 当時、この地方はむしろ両矢印式の券の方が少ないように感じていました。

東京印刷場のものは、相互式が多いようです。

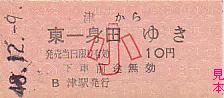

津の場合は、この頃伊勢線(現・伊勢鉄道)が開通したため、新駅・東一身田への 乗車券が別に作られたものです。

小野田線で南中川まで3.3km、南小野田まで4.5km。この当時の運賃体系となった 昭和44年5月以前から両駅は存在していたので、上記の津の場合とは違います。 他地方に、同一運賃の途中駅でも、突出して利用客が多ければその駅を最遠端の如くに表記した 乗車券を備えておいて(大概それが売れる)、本当の最遠端の駅が記載された乗車券は別にある、 といった例がありましたが、この、小野田駅についてはよくわかりません。

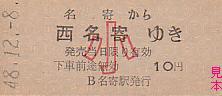

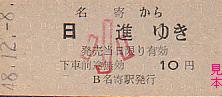

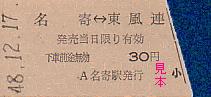

ところで、一石三鳥の駅はあったのでしょうか。私の収集品の中に1駅だけあるのですが、 残念ながらその内の1枚は小児専用券ではありません。

当時名寄からは4方向に線路があり、名寄本線の隣駅・中名寄へは5kmを越えていたため 収集対象外、ここに挙げているのは 深名線と宗谷本線下り・上り方向それぞれの乗車券です。今では宗谷本線以外は 廃止されています。